心電図異常から見えるもの

異常が指摘された場合は 検査結果の判定区分をチェック

健康診断で「心電図に異常があります」と言われたら、不安になる方もいます。ただ心電図異常は、必ずしも心臓に重篤な病気があることを意味するわけではありません。健康な人でも、正常とは異なる波形が見つかることも多いからです。異常が指摘された場合は、検査結果の判定区分を見て、精密検査が必要かどうかを必ず確認することが大事です。

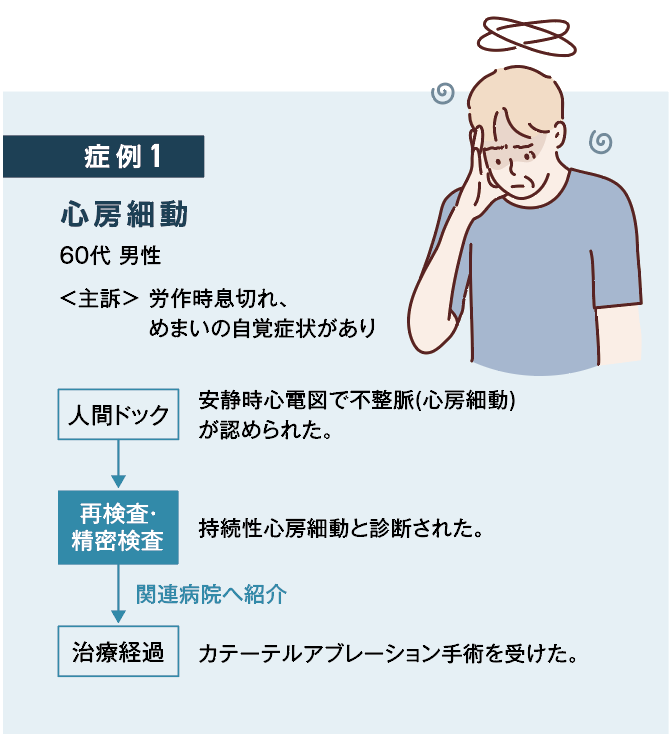

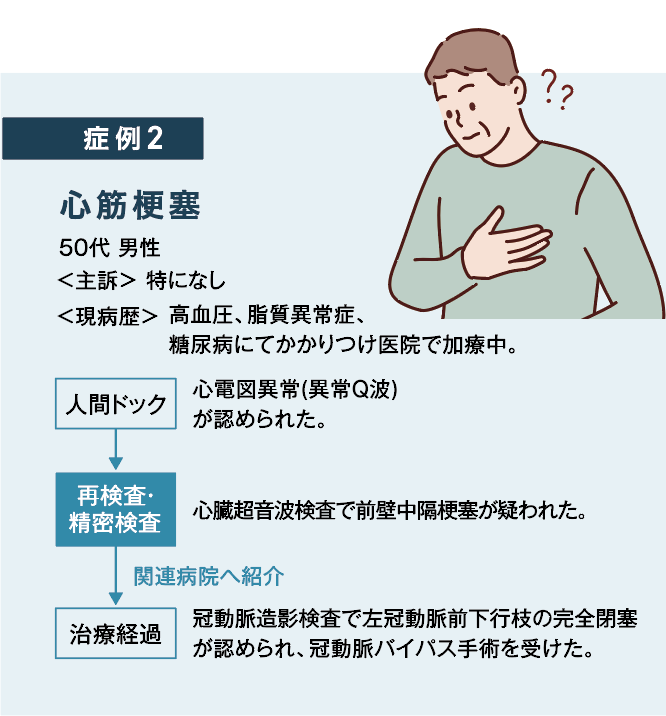

心電図検査でわかることは ①心臓のリズムや脈拍数の異常(不整脈) ②心筋の酸素不足(心筋虚血) ③心臓肥大④心筋梗塞や狭心症などの心臓病があります。不整脈には頻脈(例:発作性上室性頻拍)、徐脈(例:洞不全症候群)、上室期外収縮、心室期外収縮、心房細動などがあります。心房細動は自覚症状がない場合もあります。脳梗塞、心不全のリスクとなるため早期発見が重要です。 心筋虚血は狭心症や心筋梗塞といった疾患から引き起こされます。心電図の波形においては、狭心症では一時的な虚血によるST低下や陰性T波が、心筋梗塞では壊死した部分を示す異常Q波やST上昇など、それぞれ特徴的波形の変化が現れます。

心臓肥大は、高血圧や心臓弁膜症が原因になりやすいです。スポーツ選手の心臓肥大は生理的肥大の場合正常範囲内ですが、病的原因の場合は注意が必要です。 狭心症や心筋梗塞はともに冠動脈疾患ですが、重症度に違いがあります。狭心症は、一時的な冠動脈狭窄による酸素不足ですが、心筋梗塞は冠動脈全閉塞による壊死がおこります。急性期には迅速な治療介入が必要です。早期発見が治療方針の決定に役立つことが多いです。

自己判断をせず、再検査・精密検査を

心電図異常が見つかり、狭心症や不整脈が疑われた場合に行う精密検査はいくつか種類があります。発作時の心臓の状態を調べる“運動負荷心電図”や“24時間ホルター心電図”という検査、心臓肥大や弁膜症の確認ができる“心臓超音波検査”が有用です。 また、心電図異常の原因となる基礎疾患には、高血圧や糖尿病などがあります。基礎疾患を適切に管理することは、心電図異常の改善だけでなく、将来的な心臓病の予防にもつながります。

毎年の健診で受けている安静時心電図は、心疾患を見つける基本となる大切な検査です。心電図異常が疑われた場合や、動悸、胸の違和感など、自覚症状がある場合は自己判断をせずに専門医に相談しましょう。早期発見と適切な治療によって健康を維持しましょう。

副院長 医師 賀来 宗徳