赤ちゃんの“いま”を知るために 〜出生前検査の基礎知識とその意義〜

出生前検査の種類と目的

出生前検査とは生まれてくる前の段階で、お腹の中の赤ちゃんに病気やからだのつくりの特徴がないか調べたり、健康状態について確認したりする検査のことです。

1)非確定的検査

NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)

母体の血液中に含まれる胎児DNA断片を用いて胎児の染色体の病気について調べる検査です。検出率が高いという特徴があります。検査対象は、13トリソミー、18トリソミー、21トリソミー(ダウン症候群)という3つの染色体異常の可能性です。妊娠9~10週以降に血液検査をします。確定診断には、絨毛検査や羊水検査が必要です。

母体血清マーカー検査

対象の病気がある可能性を調べる採血検査です。検査対象は、18トリソミー、21トリソミー(ダウン症候群)、神経管閉鎖不全です。妊娠15~18週に血液検査をします。確定診断には、絨毛検査や羊水検査が必要です。

胎児超音波検査

通常の妊婦検診よりも時間をかけて、専門的な訓練を受けた医師などが行います。おもに胎児の形の異常(形態異常)をみます。生まれてこないとわからない異常もあります。

2)確定的検査

羊水検査

母体の腹部に針を刺して、子宮内の羊水中に含まれる胎児の細胞を採取し、胎児の染色体やDNAの変化を調べる検査です。羊水検査は確定的検査であるため、胎児の染色体の変化の診断を確定することができます。しかし、流産や破水等のリスクが約 0.3%あります。

絨毛検査

絨毛とは、胎盤を形成する前の胎児由来の細胞をいいます。羊水検査と同様に、母体の腹部に針を刺して絨毛を採取し、胎児の染色体やDNAの変化を調べる検査です。

検査を受けられる機関

出生前検査を希望する場合は、妊婦健診でかかっている医療機関で出生前検査を実施しているか確認してください。NIPTは、日本医学会の中に作られた出生前検査認証制度等運営委員会が認証している全国の医療機関で受けることができます。出生前検査は、保険適応外の検査で、費用は医療機関によって異なります。

先天性疾患(障害)について

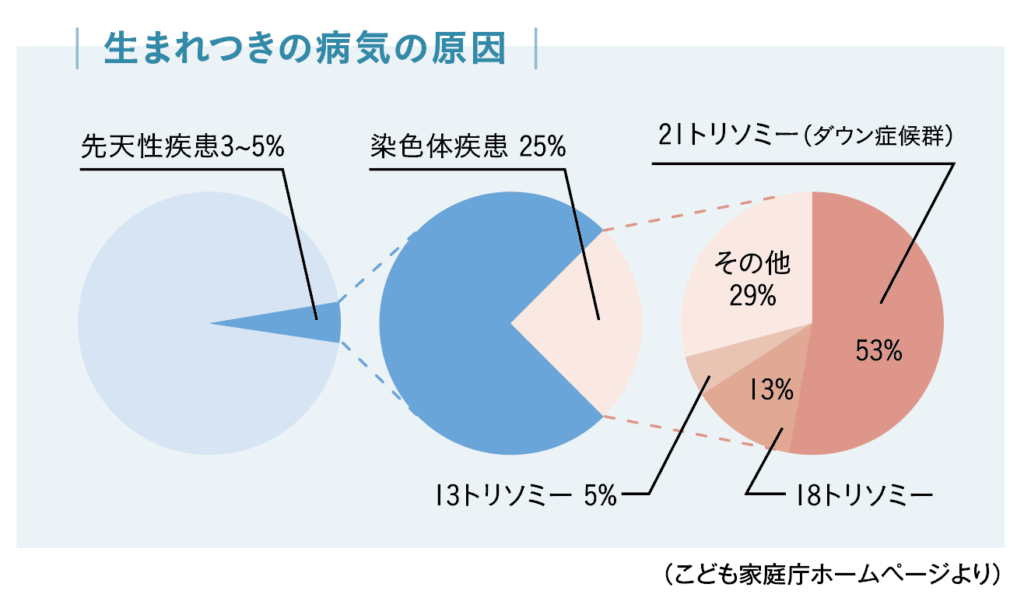

先天性疾患(障害)をもつ赤ちゃんは、全出生数の3~5%生まれてくるとされています。しかし出生前検査で見つけられるのは、全体の4分の1程度です。ほかに、形の異常(形態異常)と臓器などの働きの異常(機能異常)があり、特徴的なものは超音波検査でわかりますが、生まれてこないとわからない異常もあります。出生前に異常が分かることで、分娩時に準備をしてのぞむことができ、医療体制も整えることができます。

最後に、出生前検査を受けるかどうか検討中の方へ

検査の種類や目的、検査結果が出た後のことをきちんと理解したうえで、出生前検査を受けるかどうかパートナーやご家族とよく話し合うことが大切です。ご自身の気持ちもパートナーやご家族に伝えて、しっかりと相談し、検査を受けるか決めましょう。

フェニックス アート クリニック

生殖医療医長 医師 宮下 真理子